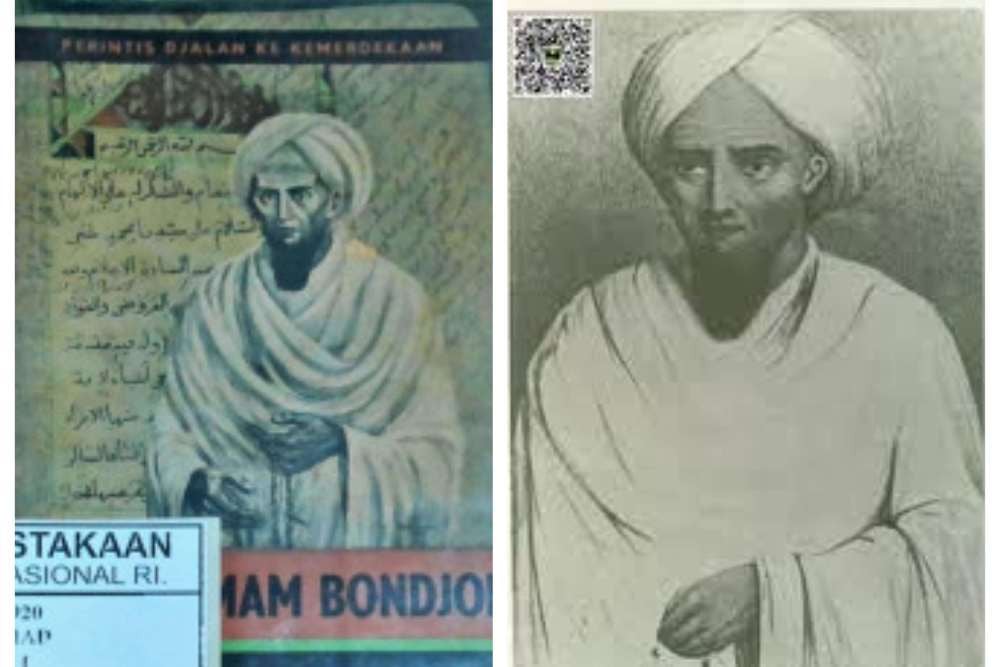

Perjuangan Tuanku Imam Bonjol Melawan Kolonialisme Belanda di Minangkabau

Tuanku Imam Bonjol adalah sosok sentral dalam sejarah perjuangan rakyat Minangkabau melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19. Lahir di Sumatera Barat, ia dikenal luas sebagai pemimpin karismatik Perang Padri. Lebih dari sekadar ulama, Imam Bonjol merupakan pejuang gigih yang tak pernah menyerah dalam menghadapi ketidakadilan kolonial. Semangatnya membara untuk menegakkan nilai-nilai Islam yang murni dan menentang praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Namun, di balik semangat jihad dan perlawanan yang berkobar, perjalanan hidupnya juga diwarnai kisah-kisah pilu, pengkhianatan, hingga pengasingan yang akhirnya mengantarkannya menuju akhir hayat di tanah rantau.

Biografi Singkat Tuanku Imam Bonjol

Nama lengkapnya adalah Muhammad Shahab, lahir di Bonjol, Sumatera Barat, pada tanggal 1 Januari 1772. Sejak usia muda, ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berani, dan sangat teguh dalam memegang prinsip ajaran Islam. Latar belakang keluarganya yang religius menjadi landasan kokoh bagi semangat perjuangan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebagai tokoh utama dalam Perang Padri, Imam Bonjol bukan hanya menunjukkan keberanian di medan pertempuran, tetapi juga kepemimpinan visioner yang membentuk basis sosial dan militer yang kuat di Bonjol.

Imam Bonjol adalah figur yang berhasil menjembatani nilai-nilai keagamaan dan semangat perlawanan terhadap penjajahan. Ia menciptakan sinergi yang unik antara spiritualitas dan patriotisme, sesuatu yang langka pada zamannya. Gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepadanya pada tahun 1973 adalah bentuk pengakuan atas jasa-jasa dan pengorbanannya dalam mempertahankan martabat bangsa. Perjuangannya terus dikenang, bukan hanya sebagai sebuah episode sejarah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi generasi-generasi penerus yang menunjukkan bahwa iman dan keberanian adalah fondasi utama untuk mencapai perubahan sejati.

Berikut adalah profil singkat Tuanku Imam Bonjol:

- Nama Lengkap: Muhammad Shahab (Tuanku Imam Bonjol)

- Tempat Lahir: Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat

- Tanggal Lahir: 1 Januari 1772

- Wafat: 6 November 1864, Minahasa, Sulawesi Utara

- Gelar Pahlawan Nasional: Ditetapkan pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto

- Julukan: Ulama Perang Padri, Mujahid Sumatra Barat

Masa Muda dan Pendidikan Agama

Tuanku Imam Bonjol lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sejak kecil, ia telah belajar membaca Al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam di berbagai surau tradisional di Minangkabau. Pendidikan agamanya tidak hanya terbatas di kampung halamannya. Imam Bonjol muda melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah untuk memperdalam ilmu fiqih, tauhid, dan tasawuf. Salah satu guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah Syekh Abdus Shamad al-Palimbani, yang menanamkan kepadanya pentingnya menegakkan syariat Islam sebagai landasan utama kehidupan bermasyarakat.

Awal Kepemimpinan dan Pendirian Bonjol

Setelah menyelesaikan pendidikan dan pengembaraan intelektualnya, Tuanku Imam Bonjol mulai dikenal sebagai ulama yang sangat dihormati. Ia kemudian mendirikan nagari Bonjol, yang bukan hanya sekadar permukiman, tetapi juga menjadi pusat dakwah dan perlawanan. Di tempat inilah ia mulai menyebarkan ajaran Islam yang murni dan menyerukan reformasi sosial di tengah masyarakat Minangkabau yang saat itu masih kental dengan praktik-praktik adat yang dianggapnya menyimpang.

Bonjol menjadi basis utama gerakan Padri, tempat di mana strategi spiritual dan militer dirancang secara matang. Imam Bonjol memperlihatkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa, bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai panglima perang yang tegas dan adil. Dari sinilah konflik besar antara kaum Padri dan kaum Adat mulai berkobar.

Perang Padri: Konflik Internal dan Perlawanan terhadap Kolonialisme

Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1837 pada awalnya merupakan konflik internal antara kelompok ulama (kaum Padri) dan kaum Adat. Tuanku Imam Bonjol berada di garis depan perjuangan kaum Padri yang bertujuan untuk memurnikan praktik keagamaan dari pengaruh budaya lokal yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Namun, konflik ini kemudian berubah menjadi perang besar ketika Belanda ikut campur tangan dengan mendukung kaum Adat. Imam Bonjol menyadari bahwa kolonialisme Belanda adalah musuh utama yang memperkeruh situasi dan mengeksploitasi perpecahan dalam masyarakat Minangkabau. Ia melihat bahwa penjajahan adalah ancaman yang harus dilawan dengan segala cara.

Dalam menghadapi pasukan Belanda yang lebih modern dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap, Tuanku Imam Bonjol menerapkan strategi perang gerilya. Ia membangun sistem terowongan dan benteng-benteng pertahanan di Bonjol untuk menghadang serangan musuh. Strategi ini terbukti sangat efektif dan mampu merepotkan Belanda selama bertahun-tahun.

Bonjol menjadi simbol ketangguhan dan semangat perlawanan rakyat Minangkabau. Pasukan Imam Bonjol memanfaatkan medan perbukitan dan hutan yang sulit untuk menyergap musuh secara taktis. Meskipun kekuatan senjata mereka terbatas, semangat juang dan kecintaan terhadap tanah air menjadi kekuatan utama dalam perlawanan ini.

Penangkapan, Pengasingan, dan Akhir Hayat

Setelah berjuang selama lebih dari tiga dekade, Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1837 melalui taktik licik berupa tipu daya diplomasi. Ia diundang untuk berunding, namun ternyata dijebak dan ditahan. Peristiwa ini menjadi salah satu pengkhianatan paling memilukan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Setelah penangkapan, ia diasingkan ke berbagai tempat yang berbeda, dimulai dari Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon, dan akhirnya ke Minahasa, Sulawesi Utara. Di tempat terakhir inilah Imam Bonjol menghabiskan sisa hidupnya dalam pengawasan ketat hingga wafat pada tanggal 6 November 1864.

Selama masa pengasingan, ia tetap menjadi figur yang disegani dan dihormati oleh rakyat. Bahkan dalam kondisi yang serba terbatas, ia terus berdakwah dan memberikan teladan tentang kesabaran dan keikhlasan. Di Minahasa, masyarakat setempat sangat menghormatinya sebagai seorang tokoh suci. Makamnya kini menjadi situs ziarah dan simbol keteguhan jiwa seorang pejuang.

Tuanku Imam Bonjol wafat dalam usia tua, jauh dari tanah kelahirannya yang tercinta. Ia dimakamkan di Lota, Minahasa. Meskipun raganya terkubur jauh dari Bonjol, semangat perjuangannya tetap hidup dan terus menginspirasi generasi-generasi penerus. Ia dikenang sebagai simbol perjuangan yang bersih, penuh idealisme, dan teguh dalam keyakinan, meskipun harus dibayar dengan pengasingan dan kesepian.

Warisan dan Pengakuan Nasional

Tuanku Imam Bonjol ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1973. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk, mulai dari nama jalan di berbagai kota di Indonesia, nama universitas, hingga gambar wajahnya yang menghiasi uang kertas rupiah pecahan Rp5.000. Pemerintah juga membangun Taman Makam Pahlawan Imam Bonjol di Sumatera Barat sebagai bentuk penghormatan simbolik atas perjuangannya. Meskipun makam aslinya terletak di Sulawesi, kampung halamannya tetap menjadi pusat penghormatan atas warisan nilai-nilai luhur yang telah ia tinggalkan.

Kemunculan wajahnya di uang kertas menjadi pengingat sehari-hari akan semangat juang yang tak pernah padam. Nama "Bonjol" pun kini tidak hanya dikenang sebagai sebuah tempat, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan keteguhan prinsip.

Kontroversi dan Perspektif Sejarah

Sebagai seorang tokoh sejarah yang besar, Imam Bonjol juga tidak luput dari kontroversi. Beberapa sejarawan dan akademisi berpendapat bahwa perjuangannya sempat membawa dampak kekerasan di wilayah-wilayah tertentu, terutama terhadap kelompok Batak di utara Sumatera. Namun, pandangan ini masih menjadi perdebatan akademis hingga saat ini. Beberapa pihak menilai bahwa narasi sejarah tersebut dipengaruhi oleh propaganda Belanda yang berusaha untuk mendiskreditkan perjuangan Imam Bonjol. Bagaimanapun, sejarah selalu memiliki banyak sisi yang layak dikaji secara adil dan kontekstual. Beberapa literatur kolonial menyudutkan peran kaum Padri sebagai penyebab konflik berdarah. Namun, banyak pula akademisi Indonesia yang membela Imam Bonjol sebagai tokoh reformis yang memperjuangkan kemurnian agama dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang, bukan sebagai tokoh penindas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar